メルマガ登録者を増やすために4つの原因と意識すべき6の施策【基本編】

2023年06月15日

メルマガのメール配信を始めたにも関わらず、登録が増えないと悩んでいたりしませんか?

主にメルマガ登録が増えない原因としては4つあります。

そこで今回は、『メルマガ登録者を増やすために4つの原因と意識すべき6の施策【基本編】』と題して、登録者が増えない4つの原因と、その解決方法をお伝えします。

課題と解決策を知ることで、メルマガ登録を増やすきっかけを作ることができます。

ぜひ、本記事を参考に、メルマガ読者の増やし方を覚えてくださいね。

基礎編を見た方は、誘導編も用意していますので参考にしてみてください。

▲メルマガ業務を、出来るだけラクに▲

リッチテキストメールの操作方法についてはこちら

関連記事メルマガの作り方を徹底解説!画像付きのメールはリッチテキストメールで

- 1メルマガ登録を増やす必要性

- 1.1メルマガ登録者に対して的確な情報発信が可能

- 1.2メルマガ読者との関係性を深めることができる

- 2メルマガ登録者が増えない原因を知る

- 2.1メルマガ登録フォームが見つけにくい

- 2.2メルマガ登録するメリットの説明が薄い

- 2.3メルマガ登録フォームの項目が多い

- 2.4宣伝が少ないと気付きにくい

- 3メルマガ登録の方法は簡潔に

- 3.1メルマガでどんな情報を配信しているか明確に

- 3.2ユーザー登録手順を簡単に

- 3.3メルマガの配信頻度を記載

- 3.4メルマガの講読解除が簡単なことを伝える

- 3.5個人情報の取り扱いに関する約束を記載

- 3.6メルマガ配信元の経歴を紹介

- 4コンビーズメールプラスを導入しよう

- 5まとめ

目次

メルマガ登録を増やす必要性

メルマガ登録が増えると、目で見て一番わかりやすい成果はコンバージョン数(購入などの成果)アップです。

どのようにすれば、コンバージョン数が増えるかを簡単に解説します。

メルマガ登録者に対して的確な情報発信が可能

メルマガは、SNS(Twitter、Instagram、など)や動画共有サービス(YouTubeなど)といった、不特定多数のユーザーに向けて情報発信するのとは違い、ダイレクトに情報を届けることができるのが魅力です。

また、登録時に住所、性別、年齢などを記入してもらうことで、ターゲット層を絞り込んで情報を提供することもできます。

メルマガとSNSを的確に使い分けることにより、コンバージョン数が増加する可能性が高まります。

メール配信とSNSの違い理解してメルマガ読者の登録を増やす

関連記事メルマガとSNSはどう使い分ける?特徴やメリット・デメリットを解説!

メルマガ読者との関係性を深めることができる

ユーザーがわざわざメルマガ登録するということは、それだけ競合他社よりも興味を示しているということです。

定期的に的確な情報を発信し続けることで、メルマガを介してコミュニケーションをとることができるため、ユーザーとの接点が途切れにくくなります。

接点を維持し続けることで、優良顧客からの購入はもちろんのこと、見込み客が将来的に買い物をしてくれる可能性がアップします。

メルマガ登録者が増えない原因を知る

メール配信システムを導入後、メルマガ登録を促しているにも関わらず、メルマガ登録者数が増えない場合は、以下の4つが原因となっている可能性があります。

まずは、どこに不備があるかチェックしてみましょう。

メルマガ登録者が増えない原因4つ

- メルマガ登録フォームが見つけにくい

- メルマガ登録するメリットの説明が薄い

- メルマガ登録フォームの項目が多い

- 宣伝が少ないと気付きにくい

メルマガ登録フォームが見つけにくい

多くのサイトではメルマガ登録フォームの専用ページを設けているかと思います。

そして、グローバルメニューで案内したり、サイドメニューにバナーを配置して、メルマガ読者を募っていることをアピールしているはずです。

しかし、サイトに訪れたユーザー全員がそのアピールに気づくとは限りません。

グローバルメニューではメルマガ登録、読者募集など分かりやすい文言にしたり、バナーを目立つデザインにすると、気付いてくれる可能性が高まります。

メルマガ登録するメリットの説明が薄い

メルマガ読者になることで、どんなメリットが得られるかの説明が薄いと、ユーザーは登録することに魅力を感じにくくなります。

登録時の初回特典、ユーザーが欲しいと思うサイトや商品などの情報、割引や送料無料といった定期的に受けられるサービス情報など、登録したことで得られるメリットをしっかり説明すると、魅力を感じて登録してくれる可能性が高くなります。

また、登録無料、いつでも登録解除可能であることも明記しておくと安心感を与えることができ、ユーザーはより気軽に登録しやすくなります。

メルマガ登録フォームの項目が多い

メルマガ登録フォーム内の入力項目が多いと、ユーザーは入力することを億劫(おっくう)に感じてしまい、読者登録せずに離脱してしまう恐れがあります。

入力項目は極力絞り込んで、氏名とメールアドレスだけにしておくほうが、ユーザーも入力が簡単に済むので、登録者数増に良い影響を与える可能性が高くなります。

宣伝が少ないと気付きにくい

メルマガ登録フォームを放置気味にしている方は注意が必要です。

常にメルマガ読者の募集を行っていることを宣伝しないと、メルマガ登録者数は増えにくくなります。

拡散されやすいSNSを活用しているのであれば、それらでメルマガ読者の募集を行っていることを宣伝することをおすすめします。

また、サイト内にブログを設置しているのであれば、検索されやすいキーワードを記事に盛り込み、検索エンジンからでもアクセスされやすいようにして、メルマガ読者の募集を行いましょう。

初歩的な課題や改善点ですが、まずは基本から見直すと良いかもしれません。

メルマガ登録の方法は簡潔に

メルマガの登録を増やしたい場合、できるだけメルマガの登録フォームは簡潔にすることをおすすめします。

逆の立場になって考えてみると、あまりに入力項目が多すぎて、登録する気力を削がれた経験があるかと思います。

また、メルマガ登録しても安心安全であることをアピールするのも大切です。

あまり情報が薄いと「得体が知れない…」と、ユーザーも不安になって登録を拒否する可能性が高まるので、できるだけ安心感を与えることができる情報を提供しましょう。

以下では、具体的に解説しています。

メルマガでどんな情報を配信しているか明確に

メルマガ登録の前に

「このメルマガはどのような内容を配信するのか?」

という記述、つまりターゲットの明確化はとても重要です。

これを書いてしまうと関心のある人以外は、

「登録をしなくなるのでは?」

と思うかも知れません。

しかし実際は、ターゲットを絞らずにユーザーを集めても、無関心なユーザーは開封しませんし、それどころか、ターゲットを絞らなければ、本来関心のある貴重なユーザーをも逃してしまいます。

ターゲットを明確にする方が質の良いユーザーが集中的に登録してくれるようになります。

ユーザー登録手順を簡単に

ユーザー登録をしていただく際の登録フォームへのリンク、および登録フォームそのものは、分かりやすく簡単にする方が良いです。

「ご意見・感想」のような記述式フォームを作ってしまうと、ユーザーは煩わしさを感じて登録をやめてしまうかもしれません。

配信自体はユーザーのメールアドレスが分かれば可能になります。

登録の時点で職業や住まいなど属性を絞りたいなら、ラジオボタン等を用いた選択式の質問にする方がユーザーの負担は軽くなります。

メルマガの配信頻度を記載

ユーザーによっては毎日お知らせが知りたい人はいますし、週1回、月1回程度で良い人など様々です。

月1回くらいで良いユーザーに毎日配信すると迷惑に感じられてしまい、講読解除される可能性が高くなります。

これも登録前に分かるようにしてあることで、ユーザーにとって親切な案内ができます。

メルマガの講読解除が簡単なことを伝える

ユーザーの中には、もしメルマガが必要でなくなった時に、簡単に配信をストップできるかどうか気にする人もいます。

そもそもメルマガは講読解除のリンクを設置することが必須なのですが、登録フォームの時点で明記しておくとユーザーは安心して登録することができます。

購読解除ボタンはメルマガの上方もしくは文末が分かりやすいです。

連絡は不要、クリックだけで解除できるように設定し、登録前に分かるようにしておくと良いでしょう。

個人情報の取り扱いに関する約束を記載

メールアドレスが他の業者へ売買され、大量の迷惑メールが届くというケースも実際に起きています。

登録したメールアドレスをどのように利用するのか、明記してあるとユーザーは安心します。

- 「 メルマガ配信にのみ利用し、他の用途には利用しない 」

- 「 講読解除をされた時は速やかに破棄する 」

といった感じの文面を用意しておくと良いでしょう。

メルマガ配信元の経歴を紹介

あるジャンルについてメールを配信する場合、

- そのジャンルにどれくらい携わっていたのか?

- そのジャンルで実績をあげたのか?

このような表記があれば説得力が増し、ユーザーも支持しやすくなります。

ブログを運営している場合であれば、サイドバーやプロフィールページでアピールすると良いでしょう。

コンビーズメールプラスを導入しよう

今回の記事は、すでにメール配信システムを使用されている方向けの内容ですが、まだ未導入の方も読まれているかと思います。

そんな方には、当社のCombz Mail PLUS(コンビーズメールプラス)の導入をおすすめします。

当社のメール配信システムは、独自開発の経路探索型アルゴリズムにより、「高速」かつ「安定的」に多量のメールを送れます。

どれだけメール配信の速度や到達率が向上するかについてはこちら

関連記事メルマガを安全に高速配信!「経路探索型アルゴリズム」の秘密

また、乗り換えを検討されている方にも、コンビーズメールプラスはおすすめです。

ぜひ、他社と比較して、当社のメール配信システムへの乗り換えも視野に入れてくださいね。

【2024年版】各社のメール配信システム徹底比較

関連記事【2026年最新】もう迷わない!あなたにぴったりのメール配信システムを見つけよう!

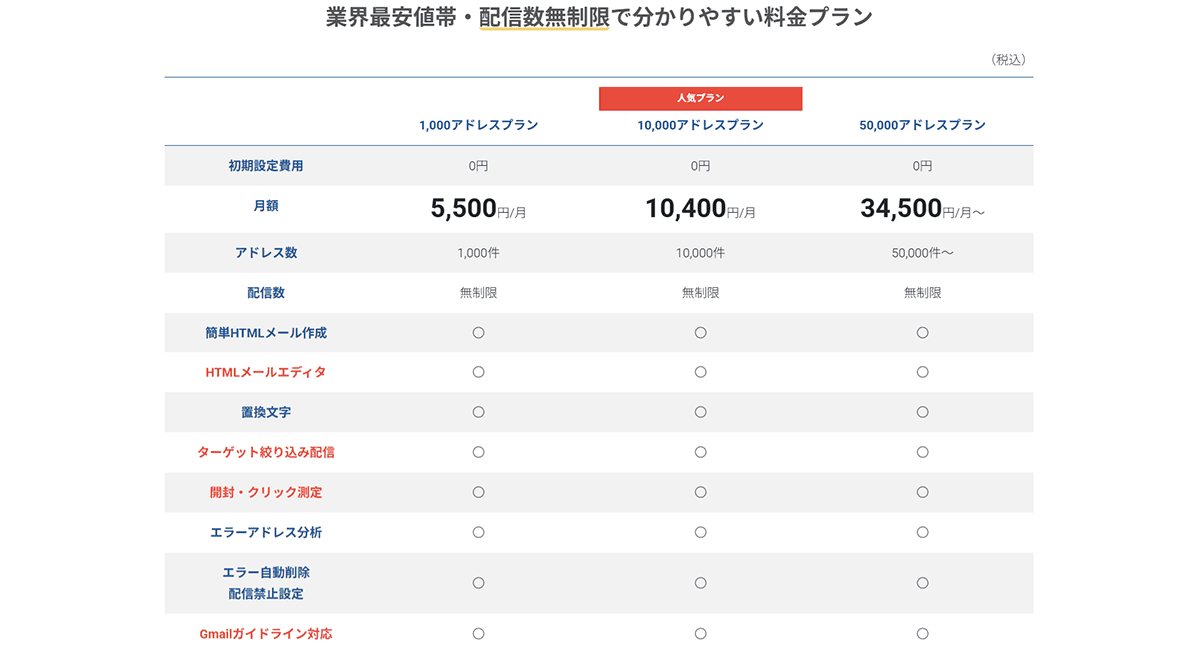

予算にマッチするように、さまざまな料金プランを設けています。

また、当社のメール配信システムは「業界最安値帯で配信数無制限」でアドレス件数1,000件で月額5,500円で使えます。

料金プランもご参考ください。

「有料はいきなり…」という方のために、無料トライアルも用意しています。

30日間無料で使えますので、こちらもおすすめです。

まとめ

今回の記事はいかがでしたでしょうか?

メルマガ登録を増やすことはとても大切です。

登録が増えるということは、平行してコンバージョン数がアップする可能性があるためです。

まずは、できるだけ多くのユーザーの目に留まるように意識してみてはどうでしょうか?

メルマガ登録を増やす際、「何から手を付けたらいいか分からない」となったら、当社サポートにお気軽にご相談ください。

さらに、個別での相談も受け付けており、オンライン説明会で二人三脚で問題解決します。

以上、『メルマガ登録者を増やすために4つの原因と意識すべき6の施策【基本編】』でした。

▲メルマガ業務を、出来るだけラクに▲

資料請求・お問い合わせ

料金プランや運用のご相談まで、あなたの専属コンサルタントがサポートします

パートナー制度

コンビーズのサービスをご紹介していただくと、あなたも紹介者さんもおトク

セキュリティ

お客様が安心してご利用いただけるようセキュリティ対策もバッチリ。第三者認証であるISMS(ISO27001)を取得済み。