メルマガ初心者必見!知っておきたい運用方法や作り方のコツとは?

2023年12月14日

メールマガジン(メルマガ)は、メールマーケティングの手法のひとつです。

定期的にメルマガ配信することで、最終的なコンバージョン数(売上などの成果)につなげることができます。

しかし、初めてメルマガを運用をする方にとっては、どのようなことに着目したらよいのか悩むのではないでしょうか?

そこで今回は『メルマガ初心者必見!知っておきたい運用方法や作り方のコツとは?』と題して、メルマガを運用するために、メルマガそのものについての解説や、実際に運用するにあたりおさえておきたいメール配信システムの仕組み、メルマガを作成する際の簡単な注意点などについて、解説したいと思います。

▲メルマガ業務を、出来るだけラクに▲

「メルマガの読者像を想定する」「メルマガ登録者を増やすための集客方法」「メルマガを運用するにあたっての目標設定」などについてはこちら

関連記事メルマガの始め方が分からない!初心者でもすぐにできる事前準備とは

- 1初心者向けに解説!メルマガとは一体なにか?

- 1.1メルマガ運用の基本的な目的は成果につなげること

- 2メルマガ初心者必メルマガ作り方の疑問!?個人のメーラーからも送れるのか?

- 3メルマガ運用にメール配信システムを使う理由4つ

- 3.1メール配信システムは多量のメルマガ配信に向いている

- 3.2メール配信システムは遅延が発生しにくい

- 3.3メール配信システムは個人情報の漏えいリスクを低減させる

- 3.4メール配信システムは効果測定ができる

- 4メルマガ初心者向けにわかりやすく!メール配信システムの仕組みとは

- 5メルマガ運用前にメール配信システムの種類を知ろう

- 5.1クラウド型とオンプレミス型の違いと料金相場

- 6メルマガ運用のメリットとデメリット

- 6.1メルマガ運用のメリット

- 6.1.1メルマガは費用をおさえられる

- 6.1.2メルマガは自社の情報を配信できる

- 6.1.3メルマガを通じてECサイトなどへ誘導

- 6.1.4ユーザーとの関係性が深まる

- 6.2メルマガ運用のデメリット

- 6.2.1メルマガは必ず開封されるわけではない

- 6.2.2迷惑メールの対象になる場合がある

- 6.2.3メルマガの内容を作成するのが大変

- 7メルマガ運用で初心者が知っておくべきこと

- 7.1メルマガの作り方!おさえておくべき5つの構成

- 7.1.1件名:メルマガの件名は意外と重要

- 7.1.2リード文:メルマガの本文に入る前にリード文や画像で訴求

- 7.1.3本文:メルマガの本文はわかりやすい内容にする

- 7.1.4署名:最後はどこの誰かをちゃんと記載

- 7.1.5日時:メルマガ配信する時間帯や曜日のタイミング

- 7.2初心者の方は2つのメルマガ形式を理解しておこう!

- 7.2.1テキストメール・HTMLメールの違い

- 7.2.2メルマガ形式はユーザーの心理に合わせて使い分ける

- 8メルマガ運用の効果を高める方法

- 8.1ユーザーとのコミュニケーションを重視する

- 8.2PDCAサイクルを回すことを意識する

- 8.3メルマガ配信後に効果測定を行う

- 9メルマガ運用で遵守すべき法律について

- 9.1特定電子メール法とは何か

- 9.2個人情報保護法も合わせて遵守

- 10まとめ

目次

初心者向けに解説!メルマガとは一体なにか?

メルマガとは、メールマーケティングの手法のひとつです。

基本的にはメール配信システムを使用し、メルマガ登録しているユーザー全員またはセグメントされた一部のユーザーに対し、商品・サービスの情報を配信します。

メリットとしては、

運用する側のメルマガ配信したい日時、届けたい情報を自由に設定できる

ところです。

古くから使われているメールマーケティングの方法ですが、ITの発展とともに開封率やクリック率など、目で見える形で効果測定ができるようになったり、メルマガ以外の方法も誕生したりと進化をとげてきました。

誰もが最低1つはメールアドレスを所有している現代においては、メルマガは企業の目標達成などを手助けするものといえます。

メルマガ運用の基本的な目的は成果につなげること

メルマガを運用する目的は、実施する人や組織によって異なるものの、主にこのような目的を持つことが多いでしょう。

- 会社の広報部ブランドの認知・拡大

- ECサイト売り上げアップ・アクセス増

- 行政、地方公共団体市民の満足度向上・避難情報等の安全管理

- 個人事業主・フリーランス仕事の依頼数アップ

- ブロガーアクセス増・サイト経由のアフィリエイト売り上げアップ

ただ、メルマガ運用する目的の基本とされているのは、

定期的にメルマガ配信する

ユーザーとの接点を持つ

新規顧客や見込み客を優良顧客に成長させる

最終的なコンバージョン数(購入などの成果)につなげる

であり、いかに販売促進ツールとして活用するかが重要です。

メルマガ初心者必メルマガ作り方の疑問!?個人のメーラーからも送れるのか?

メルマガは1対1のメールのやり取りとは違い、メルマガ登録した全ユーザーに対して一斉配信することが多いマーケティング手法です。

メルマガ配信をする場合、個人向けに普及しているメーラーを使うのではなく、メール配信システムを導入することを強く推奨します。

小規模な人数へ送る場合、メーラー(GmailやOutlookなど)にあるBCC(ブラインド・カーボン・コピー)を使って、メルマガ配信する方もいらっしゃるかと思います。

メーラーを使ってメルマガを送ることは原理としては可能ですが、あまりおすすめできません。

その理由を含めて、下記の記事で詳しく説明しているので、興味がある方はぜひお読みください。

CCやBCCの基本的な解説や、BCCを使用した一斉送信の危険性についてはこちら

関連記事社内メールやメルマガをBCCで一斉送信するとどうなる?

メルマガ運用にメール配信システムを使う理由4つ

では、ほかにどのような理由から、メール配信システムを導入したほうが良いのでしょうか。

メール配信システムを導入すべき理由を、4つの側面から見ていきましょう。

メール配信システムは多量のメルマガ配信に向いている

メーラーから100件以上のメールを送信すると、サーバ側が送信者のIPアドレスをスパム判定(迷惑メール扱い)にし、送信の制限をかける場合があります。

一方で、メール配信システムを使えば、どんなにたくさん配信しようとも、細かく分散して配信するため、相手側からスパム判定を受けにくくなっています。

メール配信システムは遅延が発生しにくい

メーラーで一斉送信するとサーバに負担がかかり、通常の送信への遅延、一時的な送信制限が発生する場合があります。

一方で、メール配信システムを用いる場合は、配信サーバをいくつも持っているため、負荷分散されることで遅延が発生しにくい仕組みになっています。

メール配信システムは個人情報の漏えいリスクを低減させる

BCCを使って一斉送信したとしてもシステム上、他者へ他の人のメールアドレスが漏れることは、基本的にはありません。

しかし、ヒューマンエラーで漏れることは十分にありえます。

単純に、BCCに入力したと思い込んで、実際はCCに設定していた、というミスが起こる可能性があります。

メール配信システムを使えば、そもそもが1通ずつの配信となるため、1人ひとりに対して「To」で配信することになります。

メール配信システムは効果測定ができる

メーラーからBCCで送信した場合、送った件数に対して何件返事があったかで、最低限の反応を確認することはできますが、それが限界です。

一方でメール配信システムでは、

- 開封率

- クリック率

などを測定することができます。

どんな件名の時に開封率が高いのか、どんな内容の時にクリック率が高いのかなど、メルマガを分析して次に活かしていくことで、あなたのメルマガはどんどんブラッシュアップされます。

メルマガ効果測定の重要性と具体的な方法、そして業種別の改善策を解説

関連記事メルマガ効果測定のコツと、具体的な改善策を業界別に解説!

ここまでお読みいただいた方は、メール配信システムを導入した場合とそうでない場合の差が、なんとなく理解できたかと思います。

この差に納得できたときに、メール配信システムの導入を検討してもよいかもしれませんね。

しかし導入を検討するにしても、メール配信システムとはいったいどんなものなのかを、知っておかなくてはなりません。

ここからは、メール配信システムの仕組みについて詳しく見ていきましょう。

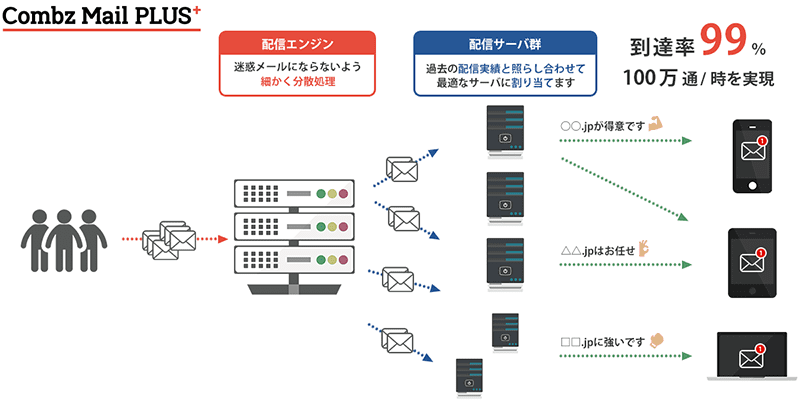

メルマガ初心者向けにわかりやすく!メール配信システムの仕組みとは

メール配信システムの導入を推奨する理由として、上記でも紹介したとおり、

「 安定的に多量のメルマガを配信できる 」

ということが挙げられます。

では、なぜ安定的にできるのでしょうか。

それは、メール配信システムが多数の配信サーバを保有しているからです。

独自開発の経路探索型アルゴリズムの構図

上記の図ようにメール配信システムは、予約された多量のメルマガを配信エンジンが、各サーバに振り分けており、1つのサーバにメルマガが偏らない仕組みとなっています。

コンビーズメールプラスではその仕組みを「経路探索型アルゴリズム」と呼んでおり、他社にはない少しめずらしい仕組みを搭載しています。

経路探索型アルゴリズムについて、もっと知りたくなった方は、ぜひ下記の記事を読んでみてください。

独自のメール配信システム

関連記事メルマガを安全に高速配信!「経路探索型アルゴリズム」の秘密

メール配信システムの仕組みについては、なんとなく理解が進んだでしょうか。

しかし導入するとなったとき、どんな方法で導入するのか見えにくい状態かと思います。

ここからは、メール配信システムの種類を2つの分類から見ていくことにしましょう。

メルマガ運用前にメール配信システムの種類を知ろう

メール配信システムは、主に2つの仕様があります。

それはクラウド型とオンプレミス型です。

クラウド型とオンプレミス型の違いと料金相場

クラウド型とオンプレミス型の違いをわかりやすくいうと、メール配信システムを運用するために、自らサーバや機器などを用意するかどうかです。

- クラウド型

- クラウド型とは、クラウド型とは、インターネットを介してメルマガ配信するものです。自らサーバを持たず、メール配信システム会社のサーバを使ってメルマガ運用をするので、機器の用意やメンテナンスなどが不要です。機器の用意やメンテナンスがない分、導入がしやすいうえに低コストで運用ができるのが魅力です。

- ただ、インターネット経由でメルマガ運用をするため、セキュリティ面で安全かどうかの確認が必要です。また、メール配信システム会社が提供している機能しか使えないため、カスタマイズ性に欠けます。

- オンプレミス型

- オンプレミス型とは、メール配信システムに必要なサーバや機器などを自ら用意し、行う方法です。自らサーバや機器などを用意する分、機能のカスタマイズ性が高いです。

- ただ、サーバや機器などを自ら用意、それらを管理できる人材が必要となるため、高コストになるうえ導入に時間がかかってしまいます。

| 料金相場 | ||

|---|---|---|

| クラウド型 | オンプレミス型 | |

| サーバや環境設定の初期費用 | 1万円~5万円 | 数千円~1万円 |

| ライセンス料 | 無料 | 100万円~500万円 |

| 保守費用ほか | 月額定額制or従量課金 | 月額3万円~5万円 |

ここまでお読みいただいた方は、メール配信システムにはクラウド型とオンプレミス型があり、それぞれ異なる特徴があることが理解できたかと思います。

現在はクラウド型が主流で、数多くのメール配信システムが存在します。

クラウド型を中心として、メール配信システムの比較をした記事を用意していますので、よろしければご覧ください。

【2024年版】各社のメール配信システム徹底比較

関連記事【2026年最新】もう迷わない!あなたにぴったりのメール配信システムを見つけよう!

ここまで、メルマガ運用のための前知識として、メール配信システムのことについてざっくり理解が及んだかと思います。

ここでいったん、そもそもメルマガ運用を行うメリットとデメリットについて整理しておきましょう。

メルマガの運用は、配信自体が目的なのではなく、成果を上げることが目的であって、メルマガ運用はあくまでもその手法のひとつだからです。

メルマガ運用のメリットとデメリット

メルマガを運用することで得られる、メリットとデメリットをしっかり把握しておきましょう。

やみくもに運用したところで、コストパフォーマンスが悪くなったり、得たい効果が得られなかったりします。

まずは、メリット、デメリットを理解したうえで、メルマガ運用に挑みましょう。

メルマガ運用のメリット

まずは、メリットについて解説します。

メルマガは費用をおさえられる

紙媒体や広告と比較して考えると、メルマガは低コストでの運用が可能です。

メール配信システムの月額費用と、それを運用する人件費だけにおさえることができます。

また、紙媒体や広告とは違いメルマガ配信は、ターゲットに対してピンポイントで情報発信することが容易なため、費用対効果も期待できます。

より具体的な各媒体とメルマガの比較については、下記リンクをご参照ください。

コストを抑えて既存で使っている宣伝媒体とメール配信システムを、うまく併用する方法についてはこちら

関連記事【スーパーマーケット向け】販促にメルマガを使うとコスト削減になる!

メルマガは自社の情報を配信できる

メルマガを運用する良さは、運用側のタイミングで配信できるだけでなく、自社の商品やサービスに関する情報を発信できるところです。

ダイレクトにユーザーへ情報発信できることから、メルマガはプッシュ型販促といわれています。

プッシュ型販促は言葉どおり、押す戦略のため、営業に近い形でユーザーにアプローチすることができます。

メルマガを通じてECサイトなどへ誘導

メルマガ配信する際、本文内にECサイト(通販サイト)などのURLを貼り付けておくことで、内容を読んだユーザーが最終的にはURLをクリックする可能性があります。

直接、自社コンテンツを知ってもらうのにも、メルマガは有効に働きます。

ユーザーとの関係性が深まる

メルマガ配信は、運用側の一方的な行為に見えますが、実は違います。

メルマガを閲覧したユーザーが商品やサービスを購入する、または問い合わせてくることは、レスポンスとして捉えることができます。

つまりは、双方コミュニケーションがはかれている、と考えられます。

このようなやり取りを繰り返すことで、運用側とユーザーの関係性が深まり、『メルマガ運用する目的は?』でも解説したとおり、見込み客などが優良顧客に成長したり、最終的なコンバージョン数アップにつながる可能性が高まります。

メルマガ運用のデメリット

メルマガ運用をすると、多くのメリットを得られる一方で、少なからずデメリットも発生します。

メルマガは必ず開封されるわけではない

メルマガ配信したからといって、全ユーザーが必ず開封して中身を読むとは限りません。

ユーザーは、他社のメルマガを登録している可能性もあれば、プライベートなメールも数多く送受信しているはずです。

多数のメールの中から、自身が作成したメルマガを必ず選ぶとは限りません。

迷惑メールの対象になる場合がある

ユーザーが所有しているパソコンやスマートフォン、タブレット端末のメーラーやフリーメールのセキュリティ状況によっては、メルマガのタイトルや内容、配信量などで、迷惑メールの対象とされる場合があります。

そのため、結果的に迷惑メールフォルダに振り分けられてしまう可能性もあります。

メルマガの内容を作成するのが大変

メルマガを運用するということは、発信したい内容を毎回、作成する手間がどうしても発生します。

しかし、最近はAIにメルマガの作成を任せることができるようになってきました。

AIでメルマガを書くことに興味がある方は、ぜひ下記の記事も読んでみてください。

chatGPTの基本的な使い方から、実際にメルマガを作成する様子まで、分かりやすく解説

関連記事【プロンプト例あり】chatGPTでメルマガを実際につくってみた!

メルマガ運用で初心者が知っておくべきこと

初めてメルマガを運用するにあたって、おさえておきたいことを解説します。

これから初めてメルマガを作成する方にとっても、頭の隅に入れておきやすいように、

- メルマガの構成

- メルマガの形式

の2点に絞りましたので、ぜひ実践に活かしてみてください。

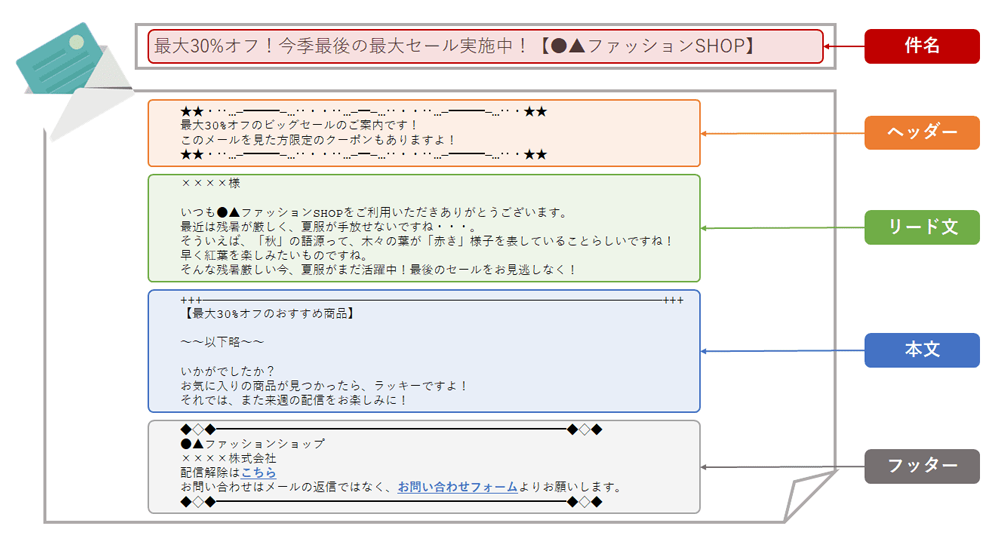

メルマガの作り方!おさえておくべき5つの構成

メルマガを成果・効率の面から安定的に運用するためには、どのような構成に仕上げるかが大切です。

一般的にメルマガは、次の5つの構成に分けられます。

件名:メルマガの件名は意外と重要

メルマガの件名は特に重要視されています。

たくさんの未読メールの中から、特定のメールを開封するかどうかを件名で判断することが多いからです。

単純に件名を作るのではなく、メルマガを受け取る側が思わず開封したくなるような、キーワードを含めるのが大切です。

具体的には、

メルマガを開封したくなるようなキーワード

- 限定

- タイムセール

- クーポン付き

- あなたにおすすめ

といったキーワードを入れるようにします。

そのほかにも、記号を用いたり、ユーザーの名前を入れたりするなど、受信メールボックスで目立つような件名にしましょう。

読者が開封したくなるタイトルの作り方のコツや効果測定などについてはこちら

関連記事メルマガの開封率を上げる!思わず開いてしまうメールタイトルの作り方

リード文:メルマガの本文に入る前にリード文や画像で訴求

本文に入る前には、リード文(前文)や画像などを挿し込むことをおすすめします。

あなたが送ったメルマガが、必ずユーザーに読んでもらえるという保証はありません。

前文などを載せる部分は、ユーザーがメルマガを開封して、すぐに目に入る冒頭部分となるため、本文内の重要な情報を要約し知らせることが大切です。

前文を読んで、ユーザーが欲しい情報だった場合は、そのまま本文を読み進めてくれる可能性が高まります。

HTMLメールの場合は、画像の挿入ができるので、セールの紹介やクーポンなどを掲載すると、ユーザーはメルマガに興味を示す可能性が高まります。

本文を読むか読まないかはメルマガの書き出しで判断する?メルマガの書き出しで開封率を上げる方法についてはこちら

関連記事【例文あり】メルマガの書き出しを工夫して開封率を上げる!

本文:メルマガの本文はわかりやすい内容にする

メルマガの本文には、訴求したい内容や誘導先のURLを記載します。

ただ、あまり長文になってしまうと、ユーザーが読み疲れて途中離脱する可能性があります。

そのため要点を絞り込み、1メルマガにつき1テーマの内容を考えて作成しましょう。

テキストメールの場合は、記号や数字などを用いて、ユーザーの目にとまるような工夫が必要です。

また、HTMLメールの場合は、テキストを控えめにして、画像やイラストなどを挿入するとビジュアル面での訴求も可能です。

視覚的にユーザーに対して情報を伝えられることで、購買行動につなげやすくなります。

メルマガ作成時に役立つ時短テクと毎回のネタのお悩みを解決する方法についてはこちら

関連記事メルマガ作成の時短テクを伝授!メール配信の効率をアップする方法とは!?

署名:最後はどこの誰かをちゃんと記載

特定電子メール法による「表示義務」を遵守するためにも、最後には必ず発行元を記載しましょう。

主に表示が義務付けられている項目は以下のとおりです。

署名表示義務の項目

- 送信する側の名前や名称

- 受信拒否の通知を受けるためのメールアドレスやURL

- 受信拒否の通知ができる旨を書く

- 送信する側の住所

- 送信する側の問い合わせやクレームなどを受けることが可能な電話番号、メールアドレス、URL

テキストメール、HTMLメールいずれの場合でも、上記の情報を記載する必要があるため、メルマガ配信する際は、十分に注意しましょう。

特定電子メールの定義や特定電子メール法の内容についてはこちら

関連記事あなたのメルマガが迷惑メールに?遵守すべき法律・特定電子メール法とは

日時:メルマガ配信する時間帯や曜日のタイミング

メルマガ配信する際は、ユーザー層にマッチした時間帯や曜日を見極める必要があります。

ユーザー層もさまざまです。

学生から社会人まで幅広いジャンルがあるため、各ユーザー層に合わせたベストタイミングが存在します。

時間帯の一例をあげると、

- 有職者通勤時の早朝、昼休憩、帰宅時間

- 主婦(主夫)家族が出払い家事が一息ついて昼ごろや就寝前

- 学生終日学業やバイトしている人もいるため、就寝前

がタイミング的に良いといわれています。

何曜日に配信が良いのか、何時ごろの配信が良いのかについてはこちら

関連記事メルマガの配信する時間や曜日を工夫して、開封率アップを狙おう

また、メルマガの配信頻度も考慮しなくてはいけません。

1日に多量のメルマガを送っても、ユーザーはわずらわしさを感じて読まれなくなり、十分な効果を得られなくなる恐れがあります。

1日に1回、週・月に数回といった頻度を設けるほか、タイムセールやクーポン配布など特別なタイミングにもメルマガを配信しましょう。

初心者の方は2つのメルマガ形式を理解しておこう!

各メール配信システム会社では、いろんなメルマガ配信ができるように、いくつかの形式を用意しています。

そのなかでも「テキストメール」と「HTMLメール」は基本的な形式なので、各社メール配信システムには必ず備わっています。

各形式の内容を理解することで、目的に応じたメルマガ配信を実施でき、使い分けられるようになります。

まずは、テキストメールとHTMLメールの違いを見てみましょう。

テキストメール・HTMLメールの違い

パッと見ただけでも、まったく異なるのがわかります。

それでは、テキストメール・HTMLメールの違いについて解説します。

テキストメールとは?

テキストメールとは言葉どおり、「文章」のみで構成された形式です。

文字や記号のみで作成するため、単調な文面になってしまうので、見出し、段落、区切りとなる装飾など、工夫をこらして、読みやすい文章にする必要があります。

HTMLメールとは?

HTMLメールとは、マークアップ言語である「HTML」で構成された形式です。

画像を配置したり、文字の色やサイズを自由に設定できたり、レイアウトを整えることができます。

テキストメール、HTMLメールの詳細は、下記リンクをご参照ください。

HTMLメールとテキストメールが持つメリットとデメリットについてはこちら

関連記事どっちが優秀?HTMLメールとテキストメールの違いと使い分けを徹底解説!

メルマガ形式はユーザーの心理に合わせて使い分ける

最近は、テキストメールだけでなくHTMLメールを使って、ビジュアル面で商品やサービスを訴求する方法が、よく使われるようになっています。

傾向としてユーザーサイドが、文章を熟読するよりもパッと見でわかる内容への需要が高まっているためとされています。

特に現代人は、インターネット上のコンテンツに数多く触れたことで「時間対効果」である「タイムパフォーマンス」を重視する傾向があるといわれています。

タイムパフォーマンスとは、

「 短い時間で大きな成果を得る 」

ことを目的としています。

メルマガも文章を読むより、ビジュアル面で商品やサービスを訴えかける方が、効果が得られることもあるようです。

インターネット普及以後は、情報過多となっているので「1つひとつていねいに」とはいかないのがユーザーの心理なのかもしれません。

新規顧客や見込み客、優良顧客など、各ターゲット層に応じて、テキストメール、HTMLメールを使い分けると、効果の検証がしやすくなると考えていいでしょう。

メルマガの構成やメルマガの形式を理解できたら、新たな疑問が浮かび上がってくる方も多いのではないでしょうか。

いずれも目的に応じて、高い効果を出すために工夫するポイントではないのか?

ここからは、メルマガ運用の中で効果を高めていくにはどうしたら良いのかを探っていきます。

メルマガ運用の効果を高める方法

マーケティング効果を得られるようにするためには、メルマガの運用方法に工夫が必要です。

ただ単にターゲットにメルマガ配信するのではなく、以下のポイントを意識してみるようにしましょう。

ユーザーとのコミュニケーションを重視する

メルマガの効果を高めるためには、ユーザーとのコミュニケーションを意識してみてください。

例えば、家電製品のネットショップを運営している場合、

- テレワーク向けのパソコン選びに迷っていませんか?

- 業務効率の向上に最適なアイテムを探していませんか?

など、ユーザーに話しかけるようなメールを作成します。

読み手側としても、その時々に必要なものをおすすめしてもらった方がメール本文を読む可能性も高まります。

一方的にメルマガを送り続けるのではなく、読者のことを考えながらメール本文を作りましょう。

PDCAサイクルを回すことを意識する

PDCAサイクルを回してみることも、メルマガを運用する上で大切なポイントです。

メルマガにおけるPDCAサイクルは下記のとおりです。

PDCAのサイクル

- PKPIを用いた目標設定

- Dメール作りやターゲットへの配信

- Cメルマガの効果

- A効果測定に基づく改善ポイント

メルマガの構成でも解説したとおり、メルマガの効果を高めるためには件名や配信のタイミングが重要です。

詳しくは、下記の記事を参考にしてみてください。

メルマガ効果測定の重要性と具体的な方法、そして業種別の改善策を解説

関連記事メルマガ効果測定のコツと、具体的な改善策を業界別に解説!

メルマガ配信後に効果測定を行う

PDCAサイクルのなかでも、特に効果測定を重視しましょう。

メールマーケティングはメールを配信して終わりではなく、開封してもらい、コンバージョンのとしての成果を高めることが目的です。

最終的に、コンバージョン率を高めるためには、開封率や反応率といったデータを収集し、次のメルマガ配信のために改善していくことが必要です。

以下の記事を参考にし、どのように効果測定を行えば良いのか、改善するべきポイントなどを確認してみましょう。

クリック率を上げる方法についてはこちら

関連記事メルマガのクリック率を上げる方法11選!改善してコンバージョン数アップ!

ここまで、メルマガ運用の成果を高める方法を解説してきましたが、メルマガ運用には必ず守らなければならないことがあります。

重要なパートですので、ぜひ目を通していただければと思います。

メルマガ運用で遵守すべき法律について

メルマガ運用をするにあたり、2つの法律を遵守する必要があります。

この法律を守らないと、「メルマガ」を運用することができません。

特定電子メール法とは何か

特定電子メール法は略称で、正式には、

「 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 」

といいます。

2001年ごろに、ユーザーの許諾なしで広告宣伝に関するメールを送信してくる「迷惑メール」が増加したことから、それらを規制するために、特定電子メール法が2002年に誕生しました。

特定電子メールとは?

特定電子メールとは、広告宣伝を目的としたメールのことを指しており、メルマガはこれにあたるため、特定電子メール法を遵守する必要があります。

主にメルマガ運用で守るべきことは、

- 特定電子メールの送信の制限

- ユーザーから事前にメルマガ配信の同意を得る必要があり、同意なしで送ると違反になる

- 表示義務

- メルマガを配信する運用側は、名称や連絡先などの表示義務がある

- 送信者情報を偽った送信の禁止

- 運用側は、送信に使うメールアドレス、電気通信設備を識別する文字、番号、記号などを偽ることを禁止

- 架空電子メールアドレスによる送信の禁止

- メルマガ配信する場合、架空のメールアドレスを宛先とする配信は禁止

以上の4点が、特定電子メール法において、メルマガの中で守るべきポイントです。

法律違反をすると、罰金または懲役刑を科せられます。

特定電子メールの定義や特定電子メール法の内容についてはこちら

関連記事あなたのメルマガが迷惑メールに?遵守すべき法律・特定電子メール法とは

個人情報保護法も合わせて遵守

メルマガ配信する場合、個人情報として取り扱われるのは、主に氏名、生年月日、連絡先(住所、電話番号、メールアドレスなど)、特定の個人を識別できるメールアドレス、公にしているSNSなどです。

取得した個人情報を事業で取り扱う場合、個人情報取扱事業者になります。

個人情報取扱事業者となると、個人情報保護法で規制され、個人情報の収集から使用、保管、廃棄までのサイクルを適正に管理しないといけません。

また、ホームページなど公の場で、個人情報保護方針や個人情報取扱いについてなどの文言を明記し、ユーザーへ安心感を与える必要もあります。

メール配信時に気をつけるべき個人情報保護法と特定電子メール法についてはこちら

関連記事メール配信担当者必見!個人情報保護法をガイドラインに沿って解説

まとめ

今回の記事はいかがでしたでしょうか?

メルマガの運用を始めるにも、最初はどのようにしたらよいか悩むのは当然のことだと思います。

自身にマッチするメール配信システムの導入から、メルマガそのもの作成、メルマガ配信後の効果測定までと、覚えないといけないことはたくさんあります。

最初は戸惑ってしまうかと思いますが、1つずつクリアしていけば、最終的には目的に応じたメルマガ運用ができるようになります。

ぜひ、本記事を参考に1つずつクリアしてみてください。

以上、『メルマガ初心者必見!知っておきたい運用方法や作り方のコツとは?』でした。

▲メルマガ業務を、出来るだけラクに▲

資料請求・お問い合わせ

料金プランや運用のご相談まで、あなたの専属コンサルタントがサポートします

パートナー制度

コンビーズのサービスをご紹介していただくと、あなたも紹介者さんもおトク

セキュリティ

お客様が安心してご利用いただけるようセキュリティ対策もバッチリ。第三者認証であるISMS(ISO27001)を取得済み。